Composición del suelo y riego: fundamentos esenciales

#

Nº Colegiado: 3.727 COIAL

La eficiencia del riego agrícola comienza en el suelo. Más allá de tuberías, válvulas o emisores, la mezcla de minerales, materia orgánica, agua y aire determina cómo se infiltra y almacena el agua y qué parte queda realmente disponible para las raíces.

En este artículo se repasa los componentes del suelo y su relación con el riego, mostrando por qué cada parcela requiere un manejo distinto y cómo un buen diagnóstico del suelo marca la diferencia entre un proyecto exitoso y uno ineficiente.

📑 Índice de contenidos

1. Introducción

Cuando pensamos en riego agrícola, solemos imaginar tuberías, bombas, emisores y caudales de agua. Sin embargo, el verdadero campo de juego donde todo esto ocurre es el suelo. Es allí donde se almacena el agua, se desplaza, se pone a disposición de las plantas y, en última instancia, sostiene la producción agrícola. Comprender su composición no es un lujo teórico, sino una necesidad práctica para diseñar y manejar sistemas de riego eficientes.

El suelo no es una masa uniforme: está formado por minerales, materia orgánica, agua y aire. La proporción y disposición de estos componentes determinan propiedades clave como la infiltración, la capacidad de retención de agua, la aireación y la movilidad de nutrientes. Por eso, dos parcelas contiguas pueden comportarse de manera muy diferente ante un mismo riego.

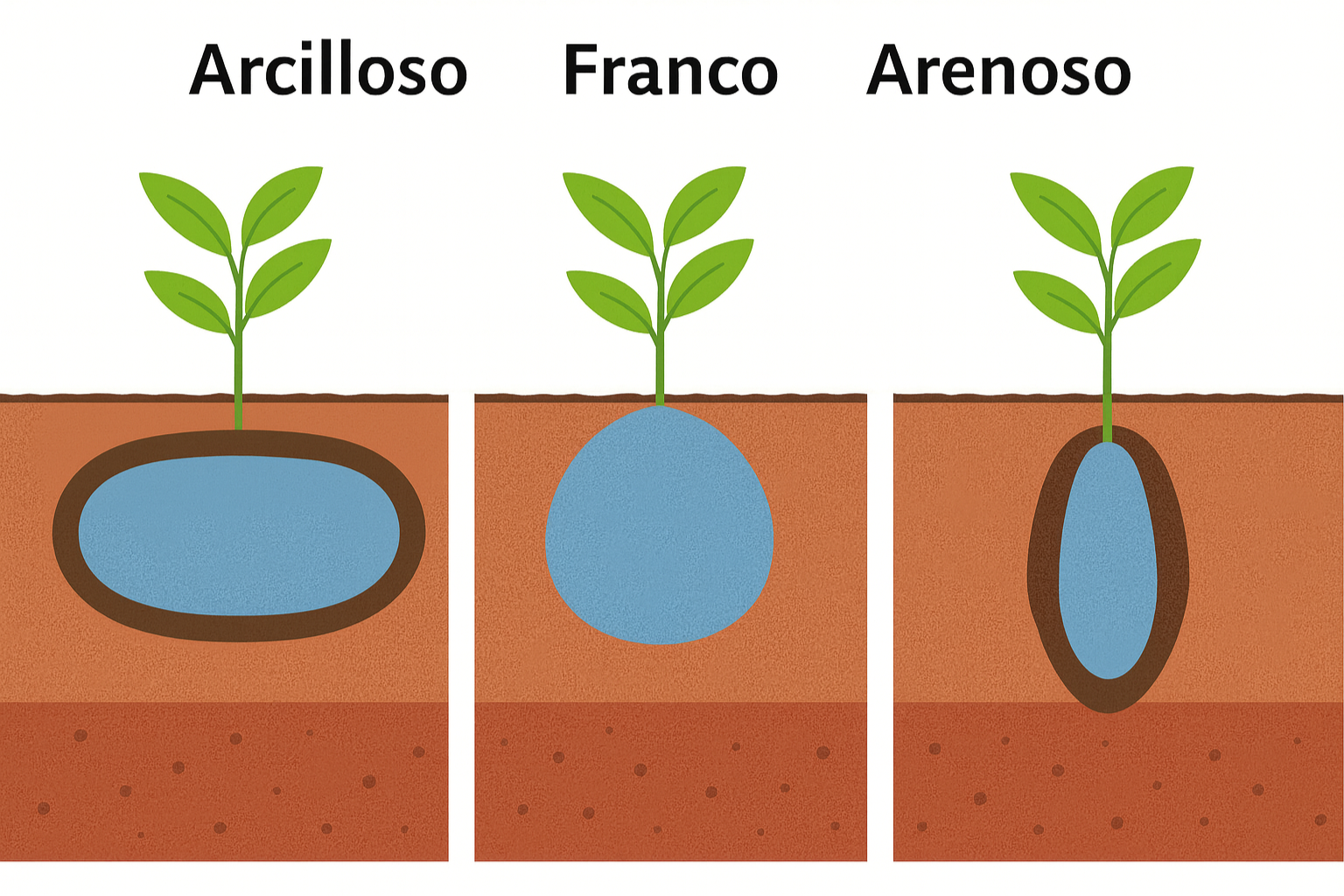

En la práctica profesional, conocer la composición del suelo es tan importante como disponer de un buen análisis del agua de riego. Un suelo arenoso pierde agua con rapidez y exige riegos más frecuentes y de menor duración, mientras que un suelo arcilloso retiene agua durante más tiempo, aunque puede presentar problemas de aireación o salinidad si no se maneja adecuadamente.

La composición del suelo es uno de los fundamentos que explican por qué un sistema de riego funciona en un contexto y fracasa en otro. El objetivo de este artículo es ofrecer una visión clara y aplicada: qué es la composición del suelo, cómo evaluarla y, sobre todo, qué implicaciones prácticas tiene en el diseño y la gestión de proyectos de riego.

¿Quieres saber cómo la composición del suelo condiciona el éxito de tu sistema de riego? Contáctame y diseñemos un plan de riego adaptado a tu terreno.

2. Componentes y fases del suelo

El suelo agrícola puede entenderse como un sistema dinámico de tres fases interdependientes: sólida, líquida y gaseosa. La proporción entre ellas varía según el tipo de suelo, el contenido de humedad y las prácticas de manejo, y determina en gran medida su comportamiento frente al riego.

2.1. Fase sólida: fracción mineral y orgánica

- Fracción mineral: resultado de la meteorización de las rocas, formada por arenas, limos y arcillas. Su proporción define la textura del suelo, que condiciona la infiltración y la capacidad de almacenamiento de agua.

- Fracción orgánica: compuesta por restos vegetales y animales en distintos grados de descomposición. Aunque suele representar un porcentaje reducido, tiene un efecto clave en la retención de agua, la estructura y la fertilidad.

2.2. Fase líquida: la solución del suelo

Es el agua que ocupa los poros del suelo y que contiene sales disueltas, nutrientes y compuestos orgánicos. No toda esta agua está disponible para las plantas:

- Agua higroscópica: parte del agua que queda retenida en los microporos del suelo. Este agua no está disponible para las plantas.

- Agua capilar: fracción de agua aprovechable en mayor o menor grado por el cultivo.

- Agua gravitacional: exceso de agua que drena libremente tras un riego o lluvia. Puede perderse si no se gestiona adecuadamente.

La calidad de esta fase líquida está ligada directamente al agua de riego utilizada. Parámetros como la salinidad (CEe) o la sodicidad (SAR) acaban reflejándose en la solución del suelo y afectan a la disponibilidad hídrica para las plantas.

2.3. Fase gaseosa: aireación y equilibrio gaseoso

El aire del suelo ocupa los poros que no están saturados de agua. Su composición suele diferir de la atmósfera: contiene más CO₂ y menos oxígeno, debido a la respiración de plantas y microorganismos.

- Una adecuada aireación es indispensable para el buen funcionamiento radicular.

- Si los poros permanecen saturados de agua demasiado tiempo, el suelo entra en anoxia, lo que afecta negativamente al cultivo y aumenta el riesgo de enfermedades radiculares.

3. Textura del suelo

La textura del suelo es, probablemente, la propiedad más conocida y utilizada en agronomía. Se refiere a la proporción relativa de arena, limo y arcilla presentes en la fracción mineral del suelo (partículas menores de 2 mm). Esta proporción condiciona directamente la capacidad de almacenamiento de agua, la infiltración, la aireación y hasta la facilidad de laboreo.

3.1. Definición y clases texturales

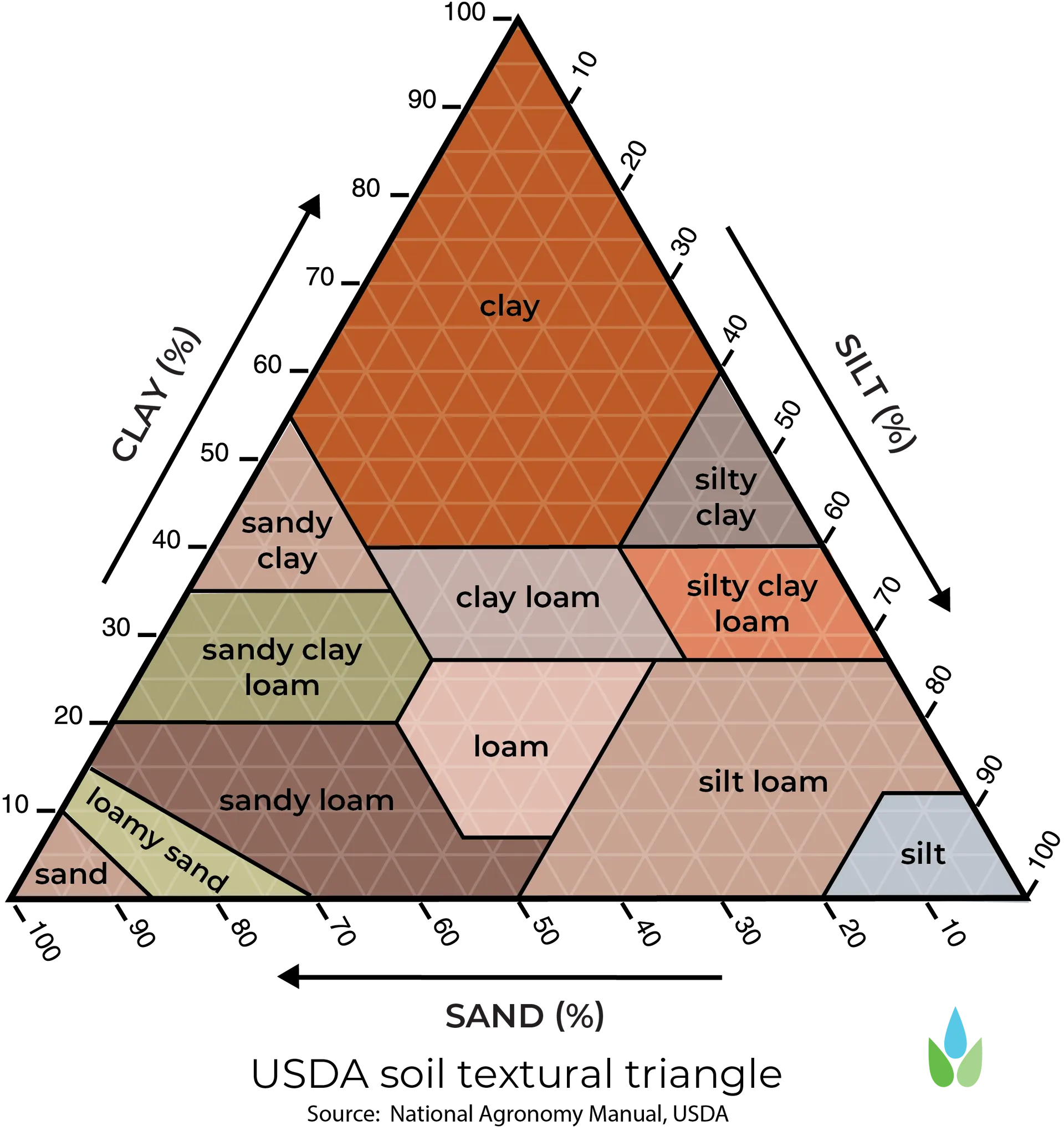

Para clasificar un suelo según su textura se utilizan diagramas como el triángulo textural del USDA. Cada vértice representa el 100 % de un tipo de partícula, y la posición dentro del triángulo determina la clase textural:

- Arenosos: predominan partículas gruesas (0,05–2 mm). Son suelos sueltos, de rápida infiltración, baja retención de agua y nutrientes.

- Francos: equilibrio entre arena, limo y arcilla. Son los más apreciados por su buen comportamiento hídrico y agronómico.

- Arcillosos: dominan partículas finas (<0,002 mm). Suelos plásticos, con alta retención de agua pero baja infiltración y riesgo de anegamiento.

- Limosos: ricos en partículas intermedias (0,002–0,05 mm). Suelen ser fértiles, pero con riesgo de encostramiento superficial y erosión.

| Clase textural | Características principales | Implicaciones en riego |

|---|---|---|

| Arenosos | Alta infiltración, baja retención de agua y nutrientes | Riegos frecuentes y cortos |

| Francos | Equilibrio entre arena, limo y arcilla | Gran flexibilidad de sistemas de riego |

| Arcillosos | Alta retención, baja infiltración, riesgo de encharcamiento | Riego pulsado, láminas pequeñas |

| Limosos | Fértiles, pero riesgo de encostramiento y erosión | Favorecer infiltración lenta y uniforme |

3.2. Métodos de determinación

- En laboratorio: análisis granulométrico mediante el método del hidrómetro o tamizado. Ofrecen resultados precisos y cuantitativos.

- En campo: estimación manual basada en la plasticidad y pegajosidad del suelo húmedo. Aunque subjetiva, es práctica para diagnóstico preliminar.

3.3. Efecto de la textura en el riego

La textura es una de las primeras variables que se consideran en el diseño y manejo de riego:

- Suelos arenosos: requieren riegos frecuentes y de corta duración para evitar percolación profunda. Ideales para riego por goteo con emisores de bajo caudal.

- Suelos francos: permiten mayor flexibilidad; admiten distintos sistemas de riego con buena eficiencia.

- Suelos arcillosos: conviene aplicar láminas menores y aumentar el tiempo de riego (bajos caudales, riego pulsado) para evitar escorrentía y favorecer la infiltración.

- Suelos limosos: sensibles a encostramiento; el riego debe favorecer la infiltración lenta y uniforme.

4. Estructura del suelo

Si la textura nos indica la proporción de partículas minerales, la estructura del suelo describe cómo se agrupan esas partículas entre sí y con la materia orgánica para formar agregados. Estos agregados, y los poros que generan, determinan cómo circula el agua, cómo respiran las raíces y qué tan productivo puede ser un suelo.

4.1. Tipos de agregados y estabilidad estructural

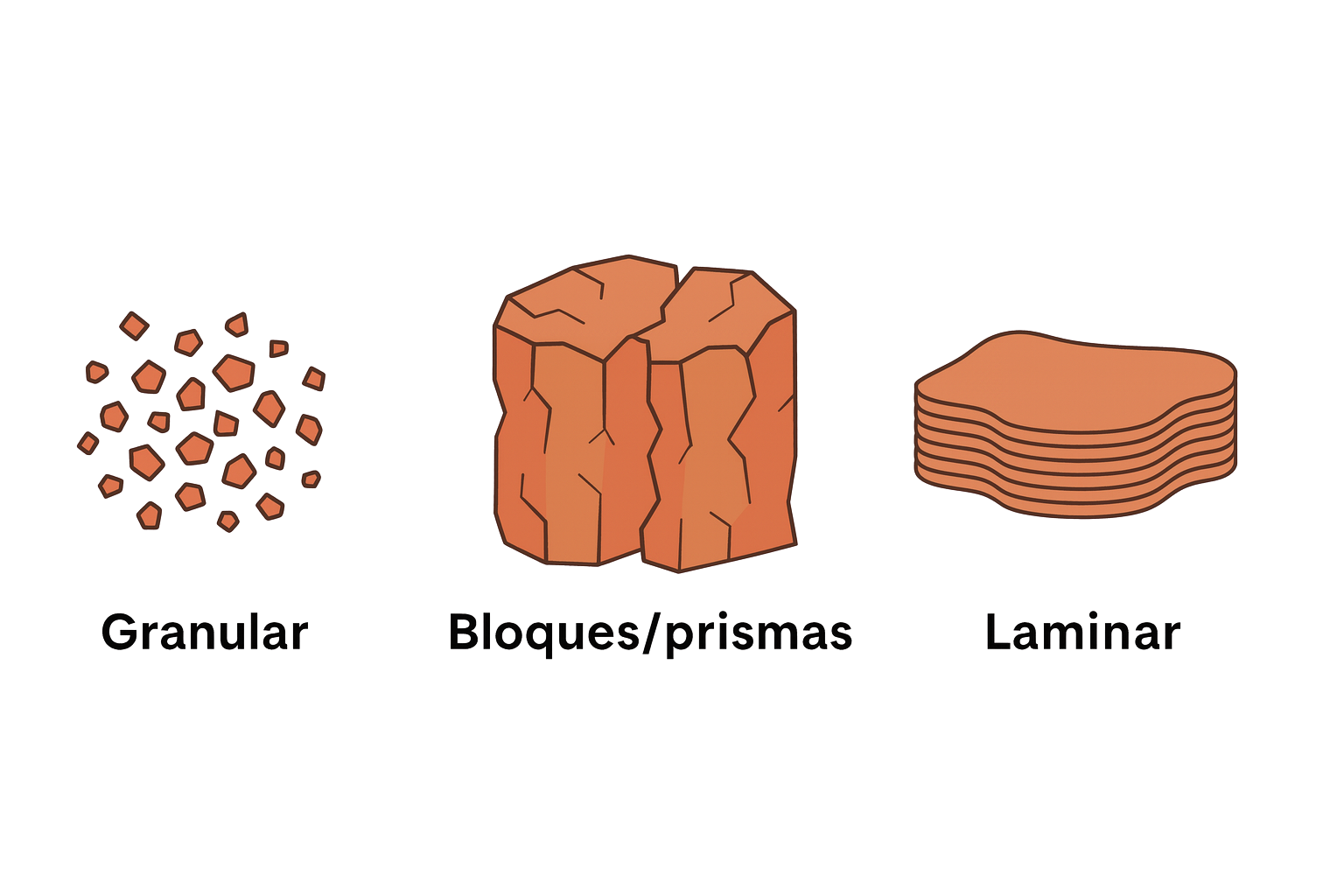

Los agregados del suelo pueden adoptar distintas formas:

- Granular: típico de suelos con buena materia orgánica; sueltos y favorables para la infiltración.

- Bloques y prismas: más comunes en suelos arcillosos; dificultan la circulación del agua.

- Lamelar o en láminas: asociados a compactación; limitan el desarrollo radicular y la percolación.

La estabilidad estructural depende de la cohesión entre partículas. Factores como la materia orgánica, los cationes del complejo de cambio (Ca²⁺ favorece la floculación; Na⁺ provoca dispersión) o el manejo (laboreo, tránsito de maquinaria) son decisivos.

La estabilidad estructural depende de la cohesión entre partículas. Factores como la materia orgánica, los cationes del complejo de cambio (Ca²⁺ favorece la floculación; Na⁺ provoca dispersión) o el manejo (laboreo, tránsito de maquinaria) son decisivos.

| Tipo de agregado | Características | Efecto en riego |

|---|---|---|

| Granular | Suelto, rico en MOS, alta estabilidad | Facilita infiltración y aireación |

| Bloques / Prismas | Común en arcillosos, compactos | Dificultan circulación de agua |

| Lamelar | Asociado a compactación | Limita infiltración y crecimiento radicular |

4.2. Macroporos vs. microporos

La estructura condiciona la proporción de macroporos y microporos:

- Macroporos (>0,08 mm): facilitan la infiltración y la aireación, pero retienen poca agua.

- Microporos (<0,08 mm): almacenan agua útil para las plantas, aunque en exceso pueden provocar encharcamientos y falta de oxígeno.

El equilibrio entre ambos es esencial: un suelo fértil combina suficiente microporosidad para retener agua con una red de macroporos que permita la aireación y el drenaje.

4.3. Encostramiento superficial, compactación y aireación

- Encostramiento: ocurre cuando las gotas de lluvia o riego desagregan la superficie, formando una costra dura que reduce la infiltración. Típico en suelos limosos y arcillosos con baja MOS.

- Compactación: causada por maquinaria pesada o laboreo inadecuado. Reduce la porosidad, dificulta el crecimiento radicular y favorece la escorrentía.

- Problemas de aireación: en suelos muy compactos o laminares, los poros se saturan con facilidad, limitando el oxígeno disponible para las raíces.

5. Densidad y porosidad

Las propiedades físicas del suelo no dependen solo de la textura y la estructura, sino también de parámetros que cuantifican su grado de compactación y la cantidad de espacio disponible para el agua y el aire. Entre los más importantes destacan la densidad aparente y la porosidad total, indicadores esenciales en cualquier estudio de riego.

5.1. Densidad aparente y densidad real

- Densidad real (Dr): corresponde a la densidad de las partículas minerales del suelo, sin considerar los poros. Su valor suele rondar 2,65 g/cm³, ya que está dominado por cuarzo y otros minerales comunes.

- Densidad aparente (Da): se refiere al peso del suelo seco por unidad de volumen total, incluyendo los poros. Es muy sensible a la compactación y al contenido de materia orgánica.

- Valores bajos (Da < 1,2 g/cm³): suelen indicar suelos sueltos, con buena aireación y alta porosidad.

- Valores altos (Da > 1,6 g/cm³): pueden limitar el crecimiento radicular y la infiltración.

| Parámetro | Definición | Valores de referencia |

|---|---|---|

| Densidad real (Dr) | Solo partículas minerales | ≈ 2,65 g/cm³ |

| Densidad aparente (Da) | Incluye volumen de poros | 1,0 – 1,6 g/cm³ |

| Interpretación | Indica compactación y porosidad | <1,2: suelto | >1,6: compacto |

5.2. Porosidad total y distribución de poros

La porosidad total (Pt) es el porcentaje del volumen del suelo ocupado por espacios vacíos. Se calcula a partir de la densidad aparente y real:

Más allá del valor global, lo importante es la distribución de poros:

- Macroporos: responsables del drenaje y aireación.

- Microporos: clave para retener agua disponible para las plantas.

- Mesoporos: rango intermedio útil para almacenamiento de agua aprovechable.

5.3. Implicaciones para la conductividad hidráulica y la escorrentía

- Un suelo con alta densidad aparente y baja porosidad presenta baja conductividad hidráulica, dificultando la infiltración y favoreciendo la escorrentía superficial.

- Un suelo muy poroso y suelto tiene alta infiltración pero baja capacidad de almacenamiento, lo que obliga a riegos más frecuentes.

- En la práctica, los ingenieros agrónomos utilizamos estos parámetros para ajustar la lámina de riego y la frecuencia de aplicación, evitando pérdidas de agua por percolación o erosión.

6. Mineralogía de arcillas y CEC

Las arcillas son la fracción más fina del suelo (<0,002 mm). Aunque representan un porcentaje reducido frente a arenas y limos, tienen un efecto enorme en las propiedades físicas y químicas. Su importancia radica en la estructura cristalina y la capacidad de intercambio catiónico (CEC), factores que condicionan la retención de agua, la fertilidad y la estabilidad estructural.

6.1. Tipos de arcillas

Existen distintos grupos de minerales arcillosos, cada uno con características particulares:

- Caolinita: estructura estable, baja CEC, poca expansión. Suelos con este tipo de arcillas son menos fértiles, pero más fáciles de manejar en riego.

- Illita: capacidad intermedia de retener nutrientes y agua, sin una gran expansión.

- Esmectita (montmorillonita): muy alta CEC, y gran capacidad de retención de agua. Sin embargo, son expansivas: se hinchan al hidratarse y se contraen al secarse, lo que puede generar grietas y problemas en infraestructuras.

| Tipo de arcilla | CEC | Comportamiento | Implicaciones en riego |

|---|---|---|---|

| Caolinita | Baja | Estable, poca expansión | Fácil de manejar, baja fertilidad |

| Illita | Media | Retención intermedia | Manejo balanceado |

| Esmectita | Muy alta | Expansiva, genera grietas | Riesgo en infraestructura, alta retención de agua |

Conocer la mineralogía dominante es esencial, ya que no todas las arcillas se comportan igual frente al riego y la fertilidad.

6.2. Capacidad de Intercambio Catiónico (CEC)

La CEC mide la capacidad del suelo para retener y liberar cationes (Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺, Na⁺, NH₄⁺). Se expresa en cmol(+)/kg o meq/100 g de suelo.

- Suelos arenosos: baja CEC (<10 cmol(+)/kg). Son pobres en nutrientes y pierden rápidamente fertilidad y agua.

- Suelos arcillosos con esmectitas o ricos en materia orgánica: alta CEC (>30 cmol(+)/kg), lo que les confiere gran capacidad de retención de nutrientes.

La CEC no solo afecta a la nutrición, también influye en el comportamiento hídrico del suelo, ya que los cationes retienen moléculas de agua en torno a las superficies coloidales.

6.3. Sodio y estabilidad de agregados

Un aspecto crítico es el papel del sodio (Na⁺):

- Cuando el Na⁺ predomina en el complejo de cambio (alto SAR o PSI), los agregados del suelo tienden a dispersarse, reduciendo la infiltración, provocando sellado superficial y deteriorando la estructura.

- El calcio (Ca²⁺) y el magnesio (Mg²⁺) favorecen la floculación, es decir, la formación de agregados estables.

En proyectos de riego, este equilibrio es fundamental, sobre todo cuando se emplean aguas con problemas de sodicidad. En muchos casos se aplican enmiendas como el yeso agrícola (CaSO₄·2H₂O) para aportar calcio y contrarrestar los efectos del sodio.

7. Materia orgánica del suelo (MOS)

La materia orgánica del suelo (MOS) es mucho más que “restos de plantas en descomposición”. Es el componente que, aun estando en proporciones relativamente bajas (1–5 % en la mayoría de suelos agrícolas), puede transformar por completo el comportamiento físico, químico y biológico del suelo. Para un proyecto de riego, conocer y manejar la MOS es tan importante como la textura o la salinidad.

7.1. Funciones físicas, químicas y biológicas

- Físicas: la MOS actúa como “pegamento natural” que favorece la formación de agregados estables. Esto mejora la infiltración, aireación y retención de agua útil.

- Químicas: aporta grupos funcionales negativos que incrementan la Capacidad de Intercambio Catiónico (CEC) del suelo, mejorando la disponibilidad de nutrientes.

- Biológicas: es la principal fuente de energía para la microbiota del suelo, clave en procesos como la mineralización de N y solubilización de P.

| Fracción MOS | Descripción | Efecto principal |

|---|---|---|

| Fresca | Residuos reconocibles | Aporta energía/microbiota |

| En descomposición | Fracción activa, compuestos intermedios | Forma agregados, incrementa CEC |

| Humus (estable) | Muy estable, color oscuro | CEC elevada, resiliencia hídrica |

7.2. Humus, fracciones y relación C/N

La materia orgánica del suelo (MOS) no es homogénea: se divide en fracciones según su grado de descomposición. Estas fracciones condicionan la dinámica del suelo y su interacción con el riego:

- Materia orgánica fresca: restos vegetales o animales reconocibles (paja, raíces, hojas). Es la fracción más activa biológicamente y fuente de energía inmediata para los microorganismos.

- Materia orgánica en descomposición: compuestos intermedios donde los residuos originales ya no son reconocibles. Favorece la formación de agregados y aumenta la Capacidad de Intercambio Catiónico (CEC).

- Humus: fracción estable, de color oscuro y gran resistencia a la descomposición. Mejora la fertilidad química y la resiliencia hídrica del suelo.

Además, un indicador clave es la relación carbono/nitrógeno (C/N):

- C/N baja (<10): favorece una mineralización rápida y la liberación de nutrientes.

- C/N alta (>25): puede inmovilizar nitrógeno y generar deficiencias temporales en el cultivo.

7.3. Efecto de la MOS en infiltración, retención y fertilidad

La presencia de MOS mejora la capacidad del suelo para retener agua disponible y, al mismo tiempo, facilita la infiltración evitando encostramientos.

- En suelos arenosos: la MOS aumenta la capacidad de almacenamiento de agua y nutrientes.

- En suelos arcillosos: ayuda a estabilizar la estructura, reduce la plasticidad y mejora la aireación.

- En todos los casos: su aporte favorece la resiliencia frente a salinidad y compactación.

8. Química del suelo relevante para riego

El suelo no solo es un medio físico que sostiene raíces y almacena agua: también es un sistema químico complejo que regula la disponibilidad de nutrientes, la movilidad de sales y la interacción con el agua de riego. Comprender estas variables químicas es imprescindible para diseñar un riego eficiente y sostenible.

8.1. pH del suelo: rangos, tamponamiento y disponibilidad de nutrientes

El pH indica la acidez o alcalinidad del suelo:

- Ácidos (pH < 6): riesgo de toxicidad por aluminio y manganeso; y menor disponibilidad de fósforo, calcio y magnesio.

- Neutros (pH 6–7,5): rango óptimo para la mayoría de cultivos, máxima disponibilidad de nutrientes.

- Alcalinos (pH > 7,5): comunes en climas áridos; limitan la solubilidad de micronutrientes (hierro, zinc, manganeso).

El suelo ejerce un efecto tampón: se resiste a cambios bruscos de pH. Sin embargo, la calidad del agua de riego y las enmiendas aplicadas pueden modificarlo a largo plazo.

| Rango pH | Efecto principal | Disponibilidad de nutrientes |

|---|---|---|

| Ácido (<6) | Toxicidad Al/Mn | P, Ca y Mg reducidos |

| Neutro (6–7,5) | Óptimo | Máxima disponibilidad |

| Alcalino (>7,5) | Bloqueo de micronutrientes | Fe, Zn, Mn limitados |

8.2. Carbonatos, caliza activa y yeso

Muchos suelos agrícolas contienen carbonatos de calcio y magnesio:

- Caliza activa: puede inmovilizar el fósforo y micronutrientes, limitando su absorción.

- Yeso natural (CaSO₄·2H₂O): aporta calcio soluble que mejora la estructura y contrarresta suelos sódicos.

Detectar carbonatos es clave para ajustar fertilización y prever interacciones con el agua de riego.

8.3. Salinidad y sodicidad

- Salinidad (CEe): se mide como la conductividad eléctrica del extracto de saturación. Una CE elevada reduce el potencial osmótico del suelo, dificultando la absorción de agua por parte de la planta.

- Sodicidad (SAR, PSI): describe el exceso de sodio en el complejo de cambio. El sodio dispersa las arcillas y degrada la estructura, reduciendo infiltración y aireación.

En proyectos de riego, estos parámetros definen la necesidad de aplicar una fracción de lavado o enmiendas como yeso.

8.4. Bicarbonatos, cloruros y otras sales

El agua de riego puede aportar aniones que modifican la química del suelo:

- Bicarbonatos (HCO₃⁻): al precipitar calcio y magnesio, favorecen indirectamente la sodificación.

- Cloruros (Cl⁻): en exceso resultan tóxicos para cultivos sensibles.

- Sulfatos y nitratos: suelen ser benéficos en concentraciones moderadas, ya que aportan nutrientes esenciales.

9. Relación suelo–agua–planta

El agua de riego no actúa de forma aislada: su comportamiento depende de la composición del suelo y, a su vez, condiciona la disponibilidad hídrica para las plantas. Esta interacción es la base de la agronomía del riego y explica por qué cada suelo exige un manejo diferente.

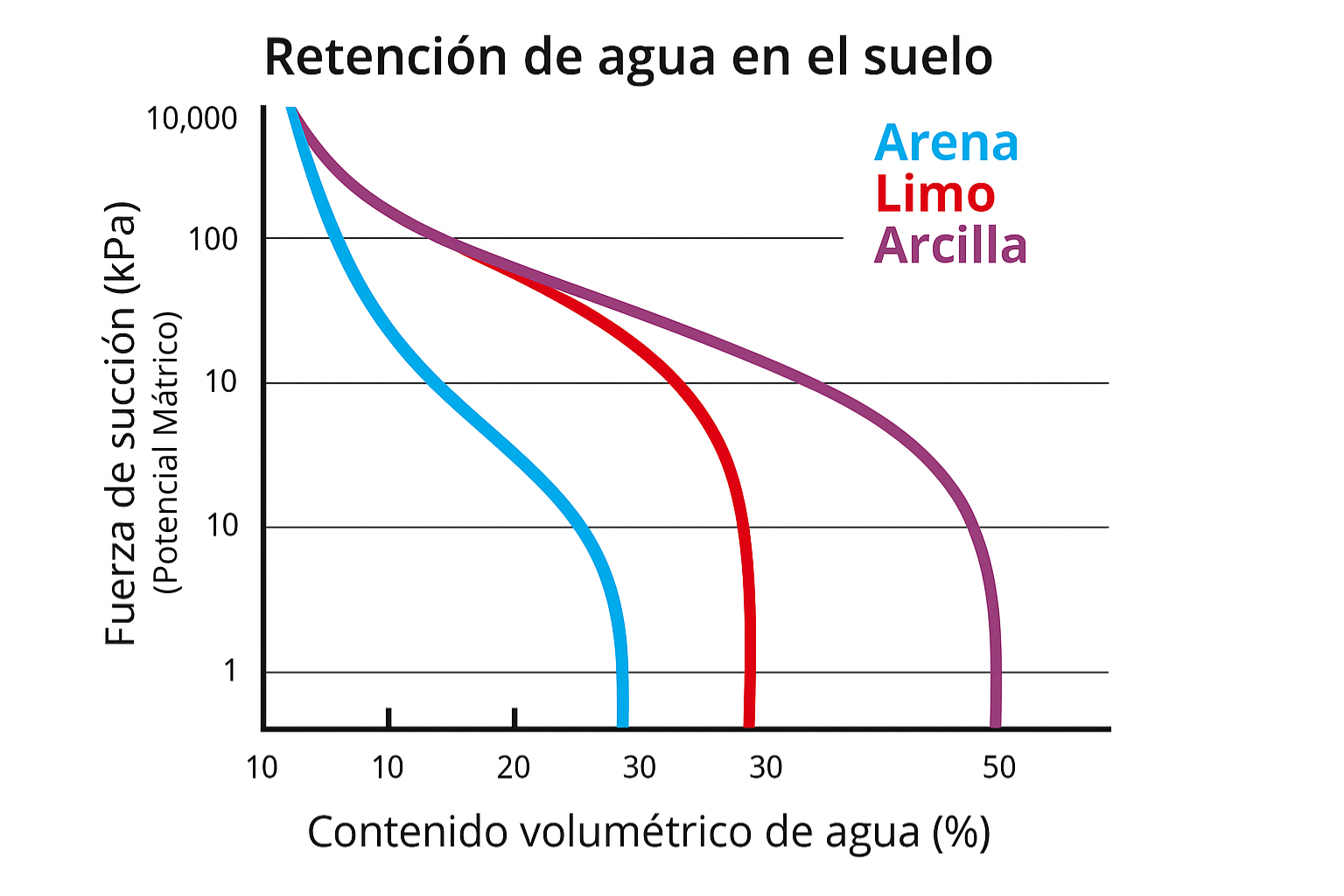

9.1. Curva de retención de agua: CC, PMP y humedad aprovechable

La relación entre el contenido de agua en el suelo y la energía con que las plantas pueden extraerla se representa en la curva de retención de agua. Sus puntos clave son:

- Capacidad de campo (CC): cantidad de agua retenida después de que drene el exceso gravitacional. Es el nivel óptimo de almacenamiento.

- Punto de marchitez permanente (PMP): límite en el que la planta ya no puede extraer agua suficiente para mantenerse turgente.

- Humedad aprovechable (HA): diferencia entre CC y PMP; es la fracción realmente disponible para las raíces.

Cada textura ofrece un rango distinto: los suelos francos suelen presentar el equilibrio más favorable.

| Concepto | Definición | Relevancia en riego |

|---|---|---|

| Capacidad de campo (CC) | Agua retenida tras drenar exceso | Nivel óptimo de recarga |

| Punto de marchitez permanente (PMP) | Agua no disponible para la planta | Umbral de estrés hídrico |

| Humedad aprovechable (HA) | Diferencia entre CC y PMP | Fracción realmente útil |

9.2. Infiltración y conductividad hidráulica

- Infiltración: velocidad a la que el agua penetra en el suelo. Influida por textura, estructura, compactación y contenido inicial de humedad.

- Conductividad hidráulica: mide el movimiento del agua en los poros:

- Alta en suelos arenosos → riesgo de percolación profunda.

- Baja en suelos arcillosos → riesgo de escorrentía y encharcamiento.

Estos parámetros determinan la duración y el caudal de riego necesarios para minimizar pérdidas.

9.3. Movilidad de agua y solutos

El agua en el suelo se desplaza mediante diferentes mecanismos:

- Gravitación: en macroporos, provoca percolación y lixiviación de nutrientes.

- Capilaridad: en meso y microporos, forma el bulbo húmedo alrededor de emisores en riego localizado.

- Difusión: movimiento de solutos disueltos que acompaña al flujo de agua.

Un diseño de riego eficiente debe considerar cómo se forma el bulbo húmedo, pues de ello depende la correcta distribución de agua en la zona radicular.

10. Implicaciones del suelo para el diseño y manejo del riego

Todo lo visto —textura, estructura, porosidad, arcillas, materia orgánica y química del suelo— se traduce en decisiones prácticas a la hora de diseñar y manejar un sistema de riego. Un buen ingeniero agrónomo debe adaptar el sistema de riego a las condiciones específicas del suelo para optimizar la eficiencia y garantizar la sostenibilidad.

10.1. Selección del sistema de riego

- Riego por goteo: ideal para suelos arenosos o con baja retención, permite aplicaciones frecuentes y localizadas.

- Aspersión: recomendable en suelos francos y limosos; requiere controlar la intensidad para evitar encostramiento.

- Gravedad (surcos, melgas): funciona en suelos con buena infiltración uniforme y pendientes suaves; menos adecuado en suelos arcillosos pesados o muy variables.

| Sistema | Suelos adecuados | Ventajas | Limitaciones |

|---|---|---|---|

| Goteo | Arenosos | Alta eficiencia, localizado | Coste inicial alto |

| Aspersión | Francos y limosos | Uniformidad, flexibilidad | Encostramiento superficial |

| Gravedad | Uniformes, pendiente suave | Bajo coste energético | Menor eficiencia |

10.2. Dimensionamiento de lámina, frecuencia y tiempo/pulsos de riego

- Suelos ligeros (arenosos): se aplican láminas pequeñas con alta frecuencia para evitar percolación profunda.

- Suelos pesados (arcillosos): conviene usar caudales bajos y riegos más largos (o pulsados) para favorecer la infiltración sin escorrentía.

- Suelos francos: ofrecen mayor flexibilidad; permiten programar riegos de frecuencia intermedia y buena eficiencia.

10.3. Selección de emisores

- Arenosos: caudal bajo y espaciamientos cortos para mantener bulbos húmedos continuos.

- Arcillosos: caudal medio/alto y espaciamientos amplios, ya que el bulbo se expande lateralmente.

- Heterogéneos: puede ser necesario ajustar emisores según zonas de manejo diferenciadas.

10.4. Manejo de salinidad y fracción de lavado

En suelos afectados por sales, el diseño debe contemplar la fracción de lavado:

- Ajustar la lámina de riego para desplazar sales fuera de la zona radicular.

- Seleccionar emisores y frecuencias que permitan aplicar este exceso sin causar encharcamiento.

- En suelos arcillosos sódicos, combinar con enmiendas (yeso) para mantener la infiltración.

10.5. Estrategias para minimizar pérdidas

- Contra la escorrentía: reducir caudales, aplicar riego en pulsos o dividir la lámina en aplicaciones sucesivas.

- Contra la percolación profunda: ajustar frecuencia en suelos arenosos y usar monitoreo de humedad (tensiómetros, sondas capacitivas).

- Eficiencia global: integrar análisis de suelo, calidad del agua y requerimientos del cultivo en una programación adaptada al sitio.

Cada parcela requiere un proyecto de riego a medida.Escríbeme y te ayudo a dimensionar tu sistema de riego según el suelo y el cultivo.

11. Diagnóstico y análisis del suelo

Para que un proyecto de riego sea técnicamente sólido, no basta con conocer el cultivo y el agua disponible: es imprescindible un diagnóstico preciso del suelo. Este se obtiene mediante un buen muestreo, pruebas de laboratorio y ensayos in situ, que caracterizan sus propiedades físicas, químicas y biológicas.

11.1. Muestreo del suelo

El resultado del análisis depende directamente de la calidad del muestreo. Algunos puntos clave:

- Profundidad: en riego agrícola se suelen muestrear al menos tres estratos (0–30 cm, 30–60 cm y 60–90 cm), ya que las raíces y el agua exploran distintos horizontes.

- Densidad: combinar submuestras de diferentes puntos para obtener una muestra compuesta representativa.

- Georreferenciación: permite repetir el muestreo en el mismo lugar y generar mapas de variabilidad.

- Momento: preferible en condiciones representativas de cultivo (ni excesivamente seco ni saturado).

- Plan de zonas de manejo definido (textura/CEa/topografía).

- Utillaje limpio (barrena/pala), bolsas rotuladas y marcadores.

- Eliminar 2–3 cm superficiales antes de extraer la submuestra.

- Unificar 10–15 submuestras por zona → muestra compuesta (~1 kg).

- Secado al aire a la sombra si procede; evitar calor directo.

- Etiquetado con zona–profundidad–fecha–coordenadas.

11.2. Ensayos de laboratorio

Los laboratorios especializados ofrecen análisis que permiten caracterizar el suelo:

- Físicos: granulometría (textura), densidad aparente/real, porosidad total.

- Químicos: pH, CEe, carbonatos, yeso, CEC, saturación de bases, SAR/RAS.

- Orgánicos: materia orgánica total y relación C/N.

| Parámetro | ¿Qué indica? | Uso en riego |

|---|---|---|

| Textura | Proporción arena/limo/arcilla | Frecuencia y lámina de riego |

| Da / Dr / Pt | Compactación y porosidad | Infiltración y almacenamiento |

| pH | Acidez / alcalinidad | Disponibilidad de nutrientes |

| CEe | Nivel de sales | Fracción de lavado |

| CEC / Bases | Capacidad de retener cationes | Plan de fertirrigación |

| SAR / RAS | Sodicidad | Enmiendas con yeso |

| MO y C/N | Calidad y dinámica orgánica | Estructura y retención de agua |

11.3. Ensayos in situ

Existen técnicas que se aplican directamente en campo, útiles para un diagnóstico rápido o complementario:

- Infiltración: mediante anillos infiltrómetros simples o de doble anillo.

- Compactación: evaluada con penetrometría de campo.

- Conductividad eléctrica aparente (CEa): obtenida con sensores de contacto o geofísica, útil para mapear variabilidad espacial del suelo.

Estas pruebas detectan costras, compactación y heterogeneidad antes del diseño del riego.

11.4. Interpretación orientada al diseño de riego

Los resultados del análisis deben traducirse en decisiones prácticas:

- Ajustar lámina y frecuencia de riego según la textura y la capacidad de retención de agua.

- Definir fracción de lavado según CEe y calidad del agua.

- Prescribir enmiendas (yeso, MOS) para mejorar la estructura o sodicidad.

- Estimar profundidad efectiva de raíces y su relación con el perfil de humedad.

12. Variabilidad espacial y agricultura de precisión

En la práctica, ningún suelo es completamente homogéneo. Incluso dentro de una parcela pueden coexistir texturas, contenidos de materia orgánica y niveles de salinidad distintos. Esta variabilidad espacial condiciona el comportamiento del agua de riego y la respuesta de los cultivos, por lo que detectarla y gestionarla es una de las claves de la agricultura de precisión.

12.1. Mapeo de propiedades del suelo

Existen distintas herramientas para conocer la variabilidad del suelo en campo:

- Muestreo georreferenciado: permite construir mapas de textura, fertilidad o salinidad a partir de laboratorio.

- Sensores de conductividad eléctrica aparente (CEa): muy útiles para identificar cambios en textura, humedad o salinidad sin necesidad de muestrear cada punto.

- Imágenes de teledetección y drones: aportan información indirecta (vigor, estrés hídrico) que puede correlacionarse con diferencias en el suelo.

| Herramienta | Qué mide | Ventajas |

|---|---|---|

| Muestreo georreferenciado | Textura, fertilidad, CEe | Alta precisión, datos de laboratorio |

| Sensores CEa | Variabilidad de textura y humedad | Rápidos, no destructivos |

| Teledetección / drones | Vigor, estrés hídrico, índices NDVI | Cobertura amplia y dinámica |

12.2. Delineación de zonas de manejo

A partir de los mapas de variabilidad, se definen zonas homogéneas de manejo (ZHM). Cada zona recibe una estrategia de riego y fertilización adaptada a sus características.

- Ejemplo: una zona arenosa con baja capacidad de retención requerirá riegos frecuentes y cortos. Una zona arcillosa, en cambio, necesitará menos frecuencia, pero con mayor control de la infiltración.

12.3. Integración con sensores y telemetría

La agricultura de precisión se apoya cada vez más en la monitorización continua:

- Sondas de humedad: tensiómetros y sensores capacitivos permiten ajustar los riegos en tiempo real según la dinámica hídrica en cada zona.

- Estaciones meteorológicas: aportan balances hídricos locales que complementan la información para programar el riego con mayor exactitud.

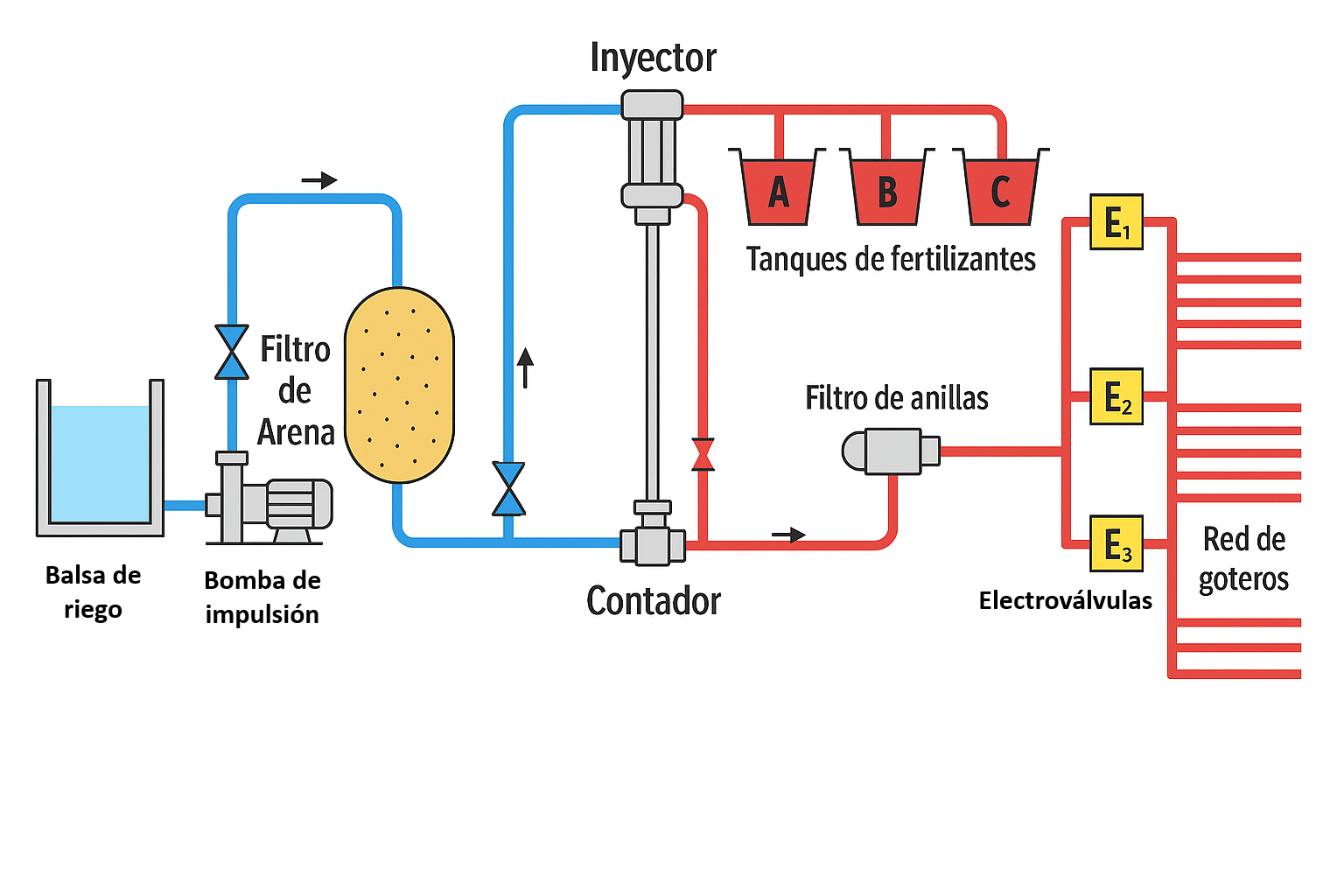

- Automatización sectorizada: los sistemas modernos de fertirrigación permiten aplicar láminas distintas a cada zona de manejo, optimizando agua y nutrientes.

Tip: combinar mapas de CEa con imágenes de NDVI permite definir con precisión zonas de riego, reduciendo hasta un 20–30 % el consumo de agua sin afectar la producción.

13. Problemas frecuentes y soluciones

En la práctica del riego agrícola, la teoría sobre textura, estructura y química del suelo se traduce en retos concretos que afectan al rendimiento y la eficiencia. Conocer los problemas más habituales permite anticiparse y aplicar soluciones técnicas adecuadas.

13.1. Suelos compactados o con encostramiento

- Síntomas: baja infiltración, encharcamiento superficial, raíces poco profundas.

- Causas: tránsito de maquinaria pesada, laboreo inadecuado, impacto de gotas de riego o lluvia.

- Soluciones:

- Incorporar materia orgánica para mejorar estabilidad de agregados.

- Laboreo profundo o subsolado (cuando esté justificado).

- Uso de riego de baja intensidad (aspersión fina, goteo).

- Mantener cubiertas vegetales que protejan la superficie.

13.2. Hidrofobicidad en suelos arenosos

- Síntomas: agua que escurre sin infiltrarse, manchas secas tras el riego.

- Causas: acumulación de compuestos orgánicos hidrofóbicos en arenas muy sueltas.

- Soluciones:

- Aportar compost o materia orgánica estable para mejorar cohesión.

- Usar humectantes/tensioactivos específicos.

- Riegos más frecuentes con láminas pequeñas.

13.3. Suelos salinos y sódicos

- Síntomas: quemaduras foliares, baja germinación, costras blancas en superficie.

- Causas: agua de riego con alta CE, drenaje deficiente, evaporación intensa.

- Soluciones:

- Aportar fracción de lavado con agua de mejor calidad.

- Aplicar yeso agrícola en sódicos para mejorar floculación.

- Instalar drenajes subterráneos si la napa freática es somera.

- Usar cultivos y portainjertos tolerantes a salinidad en zonas críticas.

13.4. Suelos calizos

- Síntomas: clorosis férrica, deficiencias de Zn y Mn, baja eficiencia de fertilizantes fosfatados.

- Causas: presencia de caliza activa que inmoviliza nutrientes.

- Soluciones:

- Usar quelatos de hierro estables (EDDHA) y fertilizantes fosfatados solubles.

- Aplicar enmiendas acidificantes (azufre elemental, ácido fosfórico en fertirrigación).

- Mantener pH del bulbo húmedo en rangos adecuados con riego localizado.

| Problema | Síntomas | Soluciones |

|---|---|---|

| Compactación / encostramiento | Baja infiltración, raíces superficiales | MOS, laboreo profundo, cubiertas, riego suave |

| Hidrofobicidad | Agua que escurre, manchas secas | Compost, humectantes, riegos frecuentes |

| Salinidad / Sodicidad | Costras blancas, clorosis, baja germinación | Fracción de lavado, yeso, drenaje, cultivos tolerantes |

| Caliza activa | Clorosis férrica, deficiencia de Zn/Mn | Quelatos Fe EDDHA, acidificación, fertirrigación localizada |

¿Tienes problemas de riego como baja infiltración, salinidad o compactación?

Contáctame y diseñemos la solución técnica de riego para tu finca.

14. Mejoras y enmiendas del suelo

A diferencia de la textura, que es casi fija, muchas características del suelo pueden mejorar con buen manejo. El uso de enmiendas y acondicionadores es clave para optimizar infiltración, retención de agua y fertilidad en proyectos de riego.

14.1. Enmiendas orgánicas

- Compost y estiércol maduro: aportan materia orgánica estable, mejoran la agregación, aumentan la capacidad de retención de agua y nutrientes.

- Biochar (carbón vegetal): altamente estable, incrementa la porosidad y la CEC, con efecto duradero.

- Cubiertas vegetales y abonos verdes: protegen el suelo de la erosión, aportan raíces que favorecen la estructura y enriquecen el contenido de materia orgánica al descomponerse.

14.2. Enmiendas minerales

- Yeso agrícola (CaSO₄·2H₂O): fundamental en suelos sódicos, ya que aporta calcio soluble que reemplaza al sodio en el complejo de cambio, mejorando la floculación y la infiltración.

- Azufre elemental: se oxida lentamente y acidifica el suelo, útil para corregir pH altos y solubilizar nutrientes bloqueados en suelos calizos.

- Cal agrícola (CaCO₃ molido): se utiliza en suelos ácidos para elevar el pH y reducir toxicidades de aluminio y manganeso.

14.3. Polímeros y acondicionadores

- Poliacrilamidas (PAM): reducen la dispersión de partículas finas y la formación de encostramiento superficial; mejoran la infiltración.

- Geles hidroretenedores: capaces de absorber y liberar agua, especialmente útiles en viveros, suelos arenosos o zonas con riego limitado.

- Otros acondicionadores: yeso líquido, ácidos en fertirrigación, aplicados por riego localizado para mantener el bulbo húmedo en condiciones óptimas.

| Tipo | Objetivo principal | Cuándo usar | Efecto en riego |

|---|---|---|---|

| Orgánicas | Mejorar estructura y CEC | Baja MOS, arenosos, encostramiento | Mayor retención y estabilidad de bulbo |

| Minerales (yeso, S, cal) | Corregir sodicidad/pH | SAR alto, pH extremo, caliza activa | Mejor infiltración y disponibilidad de nutrientes |

| Polímeros | Estabilizar superficie / retener agua | Costra superficial, viveros, arenosos | Menos pérdidas por escorrentía o percolación |

15. Checklist para proyectos de riego

Antes de diseñar un sistema de riego es imprescindible reunir un conjunto mínimo de datos sobre el suelo.

Laboratorio

Campo

Cálculo

- Textura (% arena–limo–arcilla) — 🔬 / 📍

- Estructura y estabilidad de agregados — 📍

- Densidad aparente (Da) y porosidad — 🔬

- MOS (materia orgánica) y CEC — 🔬

- Parámetros químicos: pH, CEe, SAR, caliza/yeso — 🔬

- Curva de retención (CC, PMP, HA) — 🔬 / 🧪

- Profundidad efectiva de raíces — 📍

- Limitantes del perfil (capas compactadas, sales, napa) — 📍 / 🔬

- Calcular lámina por evento y frecuencia.

- Definir caudal unitario y espaciamientos (bulbo húmedo).

- Estimar fracción de lavado (si procede).

- Prescribir enmiendas (yeso/MOS/acidificación).

- Diseñar drenajes y sectorización por profundidad radicular.

16. Preguntas frecuentes sobre composición del suelo y riego agrícola

Respuestas breves a las dudas más comunes sobre cómo la composición del suelo condiciona el diseño y manejo del riego.

16.1. ¿Cómo influye la textura del suelo en el riego por goteo?

La textura determina la forma del bulbo húmedo:

- En suelo arenoso el agua desciende en profundidad → bulbos estrechos y alargados → emisores de bajo caudal y riegos frecuentes.

- En suelo arcilloso el agua se expande lateralmente → bulbos anchos y poco profundos → espaciar riegos y aplicar caudales bajos para evitar escorrentía.

Más en Textura del suelo.

16.2. ¿Qué análisis de suelo son imprescindibles para diseñar un sistema de riego eficiente?

Básicos: textura, densidad aparente, materia orgánica,

pH, CEe, CEC, carbonatos/yeso y SAR.

Con estos parámetros calculas la capacidad de retención de agua,

la fracción de lavado y los riesgos de compactación o salinidad.

Revisa el checklist de datos mínimos del suelo.

16.3. ¿Qué valores de conductividad eléctrica (CEe) y sodicidad (SAR) son aceptables?

Dependen del cultivo y del sistema, pero como guía:

- CEe < 2 dS/m: sin riesgo para la mayoría de cultivos.

- SAR < 6: rara vez hay problemas de dispersión o de infiltración.

Valores superiores requieren fracción de lavado, yeso y/o especies más tolerantes. Más en

Química del suelo.

16.4. ¿Cómo mejorar la infiltración en suelos arcillosos?

- Riego en pulsos o con caudales bajos.

- Enmiendas: materia orgánica y/o yeso agrícola.

- Evitar compactación: laboreo racional y control de tránsito.

- En algunos casos, PAM para estabilizar la superficie.

16.5. ¿Qué significa “caliza activa” y cómo afecta al fertirriego?

La caliza activa es la fracción del CaCO₃ que reacciona con facilidad.

Puede inmovilizar fósforo y micronutrientes (Fe, Zn), causando clorosis.

En fertirrigación, se corrige con quelatos de hierro EDDHA, fertilizantes solubles y, en algunos casos,

acidificación del agua de riego.

17. Conclusiones

La composición del suelo es la base sobre la que se apoya cualquier proyecto de riego. Conocer sus fases (sólida, líquida y gaseosa), su textura, estructura, densidad, mineralogía y química permite anticipar cómo se comportará el agua aplicada y qué estrategias conviene adoptar para aprovecharla al máximo.

- Textura y estructura: definen infiltración, retención y aireación.

- Densidad y porosidad: indican almacenamiento y riesgos de compactación.

- Arcillas y CEC: marcan fertilidad y estabilidad estructural.

- Materia orgánica: factor transformador, con gran impacto en la dinámica del suelo.

- Parámetros químicos: pH, salinidad y sodicidad determinan éxito o fracaso del riego.

En la práctica, todos estos aspectos se integran en una ecuación sencilla: el riego no se diseña para el cultivo en abstracto, sino para el cultivo en un suelo concreto. Por eso el análisis de suelo, junto con el de agua y las necesidades del cultivo, constituye el pilar de cualquier proyecto bien fundamentado.

Finalmente, la gestión de la variabilidad espacial y el uso de tecnologías de agricultura de precisión abren la puerta a un riego más eficiente, sectorizado y sostenible. En un contexto de escasez hídrica, comprender y manejar la composición del suelo deja de ser opcional: es una obligación técnica y profesional.

La eficiencia del riego empieza en el suelo, pero se consolida con un proyecto bien diseñado.

Contáctame y optimicemos juntos tu proyecto de riego agrícola